Intervista con Giovanni Scarafile

(a cura della redazione di YOD Institute)

C’è qualcosa di profondamente frustrante nel modo in cui comunichiamo oggi. Nonostante i molteplici strumenti a nostra disposizione, spesso ci ritroviamo con la sensazione di non essere davvero compresi, come se le nostre parole rimbalzassero contro un muro invisibile di indifferenza o incomprensione. È un’esperienza quotidiana che tutti conosciamo: quella sensazione di vuoto che resta dopo una conversazione in cui, nonostante gli sforzi, non siamo riusciti a trasmettere ciò che davvero volevamo dire. O peggio ancora, quel dolore sordo che nasce quando ci rendiamo conto che l’altro non sta realmente ascoltando, ma sta solo aspettando il suo turno per parlare.

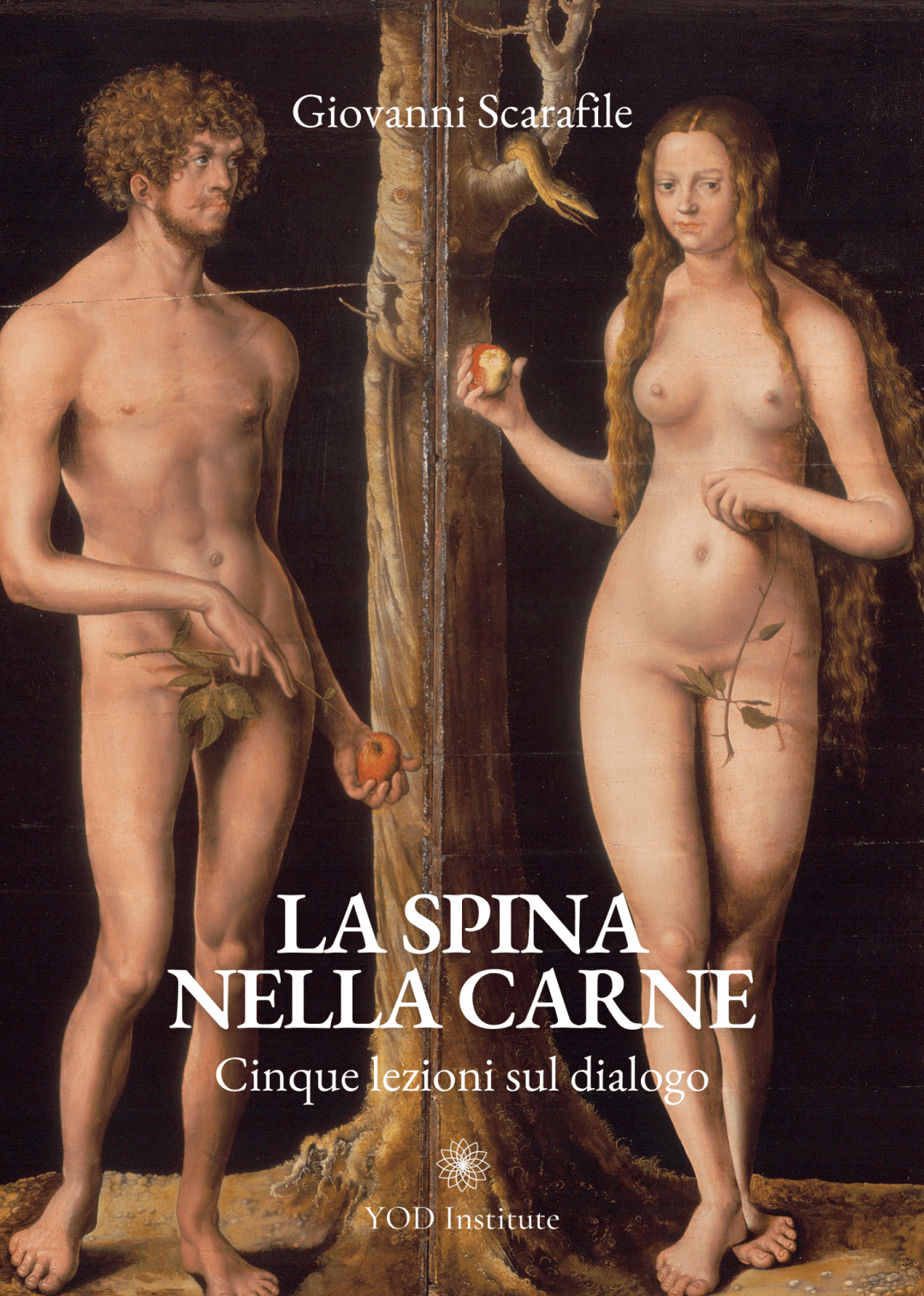

È proprio partendo da questa diffusa esperienza di insoddisfazione comunicativa che ho deciso di intervistare Giovanni Scarafile, autore del libro La spina nella carne. Cinque lezioni sul dialogo (YOD Institute, 2024). Il suo lavoro offre una prospettiva innovativa su questo malessere comunicativo che sembra caratterizzare la nostra epoca, proponendo non solo un’analisi del problema, ma anche possibili vie d’uscita.

D: Professor Scarafile, il libro si apre con una critica al modello tradizionale della comunicazione, definito come “età dell’oro”. Può spiegare cosa intende con questo concetto?

R: L’età dell’oro della comunicazione rappresenta un paradigma secondo cui il dialogo efficace è possibile solo in presenza di condizioni ideali e prerequisiti specifici. Questa visione, esemplificata dalla massima latina “contra principia negantem non est disputandum”, sostiene che senza principi condivisi non sia possibile alcuna comunicazione autentica. Il libro critica questa prospettiva come limitante e irrealistica, proponendo invece un approccio più pragmatico che riconosce la possibilità e la necessità del dialogo anche in condizioni non ideali.

D: È questo il senso della “dialogetica”?

R: Direi di sì. La dialogetica rappresenta un nuovo paradigma che supera la visione tradizionale del dialogo come mera negoziazione e come dipendente da condizioni ideali. Si configura come un’ermeneutica dell’esistenza che riconosce il dialogo come evento trasformativo, capace di generare significati inediti e imprevisti. Questo approccio enfatizza l’importanza dell’apertura all’altro e della disponibilità a lasciarsi modificare dall’incontro dialogico, superando la logica puramente strumentale della comunicazione.

D: Nel testo viene introdotto il concetto di “inaudalgia”. Può spiegare questo neologismo e la sua rilevanza?

R: L’inaudalgia è un termine coniato che combina “inaudito” (non ascoltato) e “algia” (dolore) per descrivere il dolore derivante dal mancato ascolto. Si manifesta in due forme: l’inaudalgia relazionale, che emerge quando non ci sentiamo ascoltati dagli altri, e l’inaudalgia personale, che riguarda la difficoltà di ascoltare le nostre voci interiori. Questo concetto è centrale per comprendere come il mancato riconoscimento della nostra unicità possa generare sofferenza e ostacolare un dialogo autentico.

D: Nel libro si fa una distinzione tra homo patiens e homo muniens. Quali sono le caratteristiche di questi due archetipi?

R: L’homo patiens rappresenta coloro che accettano e integrano la propria vulnerabilità come parte costitutiva dell’esperienza umana, mostrandosi aperti all’ascolto e al dialogo autentico. L’homo muniens, invece, rappresenta chi cerca di negare la propria vulnerabilità, costruendo barriere difensive che ostacolano la comunicazione genuina. Questa distinzione è fondamentale per comprendere i diversi approcci al dialogo e le dinamiche relazionali che ne derivano.

D: Nel suo libro lei parla di “confine esperienziale” e “campo illusorio”. Può spiegare questi concetti?

R: Il confine esperienziale rappresenta i limiti entro cui l’esperienza umana si svolge, definiti dalla consapevolezza della propria finitezza e vulnerabilità. Il campo illusorio, invece, emerge quando questa consapevolezza viene negata o rimossa, creando una percezione distorta della realtà che compromette la possibilità di un dialogo autentico. Questi concetti aiutano a comprendere come la nostra percezione della vulnerabilità influenzi profondamente la qualità delle nostre interazioni comunicative.

D: Ogni capitolo del libro si chiude con un riepilogo, affidato ad Adamo ed Eva che, dismessi i panni dei personaggi biblici, sono diventati una coppia moderna alle prese con i problemi comuni del comunicare. Cosa curiosa: i due coniugi parlano in romanesco. Come mai ha fatto questa scelta?

R: La scelta di far dialogare Adamo ed Eva in romanesco risponde a diverse esigenze. Innanzitutto, volevo creare un contrappunto agli aspetti più teorici del libro, offrendo ai lettori uno spazio di “decompressione” dove i concetti complessi vengono rielaborati attraverso un linguaggio più immediato e vicino all’esperienza quotidiana. Il dialetto romanesco, con la sua espressività e la sua capacità di rendere concrete anche le idee più astratte, si presta perfettamente a questo scopo.

Inoltre, questa scelta stilistica serve a sottolineare uno dei messaggi centrali del libro: il dialogo autentico non è questione di formalità o di linguaggio ricercato, ma di capacità di connettersi realmente con l’altro. Adamo ed Eva, parlando in romanesco, rappresentano quella dimensione di autenticità e immediatezza che spesso viene persa nei discorsi troppo accademici o formali.

La coppia biblica, calata nella quotidianità contemporanea e alle prese con problemi comuni come la gelosia, i conflitti domestici o le incomprensioni comunicative, diventa uno specchio in cui i lettori possono riconoscersi. Il loro dialetto non è solo un veicolo di comunicazione, ma anche un modo per umanizzare e rendere più accessibili i concetti teorici discussi nel libro.

D: Il libro conclude con una riflessione sulla “grazia del dialogo”. Cosa significa questo concetto?

R: La grazia del dialogo si riferisce a quei momenti inaspettati in cui, nonostante le resistenze e le difficoltà, emerge una possibilità di comunicazione autentica che trascende la logica puramente orizzontale dell’interesse immediato. Se ci pensiamo, è qualcosa che accaduta almeno una volta a ciascuno di noi. Rappresenta una dimensione del dialogo che non può essere programmata o imposta, ma che si manifesta come un dono che trasforma i partecipanti, aprendo nuove possibilità di comprensione e connessione umana. Questa prospettiva sottolinea come il dialogo autentico non sia solo una questione di tecnica o strategia, ma implichi un’apertura alla dimensione della gratuità e dell’imprevisto.

D: Può spiegare il senso del titolo “La spina nella carne”?

R: Il titolo fa riferimento a un passo della Seconda Lettera ai Corinzi di San Paolo, dove l’apostolo parla di una “spina nella carne” che gli è stata data. Nel libro, questa metafora viene utilizzata per esplorare il tema della vulnerabilità umana e la sua relazione con il dialogo autentico. La spina rappresenta non solo una fonte di sofferenza, ma anche un elemento trasformativo: Paolo, infatti, scopre che proprio attraverso questa debolezza si manifesta la forza divina. Analogamente, il libro suggerisce che la nostra vulnerabilità, anziché essere un ostacolo alla comunicazione, può diventare il fondamento di un dialogo più profondo e autentico. Come Paolo trasforma la sua debolezza in forza, così il riconoscimento e l’accettazione della nostra fragilità possono diventare la chiave per superare le barriere comunicative e stabilire connessioni più genuine con gli altri. Il titolo, quindi, racchiude uno dei messaggi centrali dell’opera: la vulnerabilità non è solo una ferita da nascondere, ma può diventare uno strumento prezioso per una comprensione più profonda di sé e degli altri.

Un pensiero riguardo “La spina del dialogo.”